Wärmespeicher sind ein zentrales Element in der Solarthermie-Anlage. Denn Solarthermiespeicher ermöglichen es, die Solarwärme auch dann zu nutzen, wenn die Sonne nicht scheint. Bei Wärmespeichern handelt es sich aber um mehr als um mit Wasser gefüllte Behälter. Effektive Schichtladetechnik, neuartige Belade-Systeme und integrierte Trinkwassererwärmung machen Solarspeicher zu Schaltzentralen moderner Solarheizungen.

Manche Anbieter nennen sie Hygienespeicher, andere Thermozelle oder Wärmeboiler. Welche Art von Speicher sich hinter der jeweiligen Bezeichnung versteckt, lässt sich meist erst nach einem genauen Studium des Produktblatts herauslesen. Was die Solarthermiespeicher im Einzelnen können, offenbart sich meist erst bei einem zweiten Blick – und der er sollte auf die Technik in ihrem Inneren gerichtet sein.

Dort finden sich zum Beispiel Wellrohre für die Warmwasserbereitung, Schichtladeeinheiten für die temperaturgerechte Wärmespeicherung und Plattenwärmetauscher für die Solarbeladung. Grundsätzlich lassen sich je nach Funktion drei Typen von Wärmespeichern für die Solarthermie unterscheiden: Trinkwarmwasserspeicher, Pufferspeicher und Kombispeicher. Als Sonderform kommt der Schichtenspeicher hinzu.

Warmwasserspeicher für die Solarthermie

Trink-Warmwasserspeicher, kurz Warmwasserspeicher, lagern erhitztes Trinkwasser für Bad und Küche. In Solar-Warmwasserspeichern stecken zwei Wärmetauscher. Über den oberen kann ein Heizkessel den Tankinhalt erwärmen, über den unteren liefern die Sonnenkollektoren ihre Energie. Die üblicherweise emaillierten oder kunststoffbeschichteten Stahlspeicher benötigen zum Schutz vor Korrosion eine Magnesium- oder Fremdstromanode. Edelstahlspeicher sind zwar korrosionsbeständig, aber auch um einiges teurer.

Warmwasser-Solarspeicher bieten die einfachste Möglichkeit, Sonnenenergie im eigenen Heim zu nutzen. Allerdings auch nur einen kleinen Teil. Ein Einfamilienhaus kann mit ihnen 50 bis 60 Prozent des Energieverbrauchs für die Warmwasserbereitung oder fünf bis zehn Prozent seines Gesamtwärmebedarfs sparen. Wesentlich mehr Wärme, 15 bis 35 Prozent, in Sonnenhäusern sogar über 50 Prozent, sparen kann, wer sich eine sogenannte Kombianlage zulegt, die außer dem Wasser für Bad und Küche auch Energie für die Heizung liefert. Dafür braucht es entweder einen Puffer- oder einen Kombispeicher.

Wärmespeicher für das Heizen mit Solarthermie

Pufferspeicher

Pufferspeicher lagern kein Trinkwasser, sondern das warme Wasser für die Heizung. Mit ihnen kann die Solarwärme auch zum Heizen des Hauses genutzt werden. Pufferspeicher spielen in der modernen Heiztechnik ein immer wichtigere Rolle. Während eine modulierende Gasheizung noch ohne Wärmespeicher auskommen kann, sind bei Heizungen mit Wärmepumpen, Solarthermie oder Holzkesseln Pufferspeicher immer sinnvoll und oft auch nötig. Bei der Solarthermie verschiebt man die Nutzung der Sonnenenergie wie schon erwähnt damit in die Zeiten, in denen die Sonne nicht schient.

Pufferspeicher braucht man auch für solche Holz- und Festbrennstoffkessel, deren Feuerung sich nicht automatisch starten und stoppen lässt. Ein Pufferspeicher bietet ihnen genügend Volumen für einen vollständigen Abbrand des beladenen Brennstoffs. Bei der Wärmepumpe bietet der Pufferspeicher die Möglichkeit, Sperrzeiten des Energieversorgers zu überbrücken. Auch kann man mit dem Pufferspeicher dynamische Stromtarife nutzen. Denn er ermöglicht es, dann die Wärmepumpe laufen zu klassen, wenn der Strom wenig kostet und in den teuren Phasen morgens und am frühen Abend Pause zu machen. Eine weitere Option ist die Steigerung des Eigenverbrauchs einer Photovoltaik-Anlage, wenn man die Wärmepumpe bevorzugt dann arbeiten lässt, wenn Solarstrom zur Verfügung steht.

In Pufferspeichern befindet sich kein Wärmeübertrager für den Heizkreis, weil sie direkt mit dem Heizungswasser beladen werden. In Kombination mit der Solarthermie-Anlage braucht der Puffer-Wärmespeicher aber einen Solarwärmetauscher, wenn durch die Solaranlage eine spezielle Wärmeträgerflüssigkeit zirkuliert. Wegen des geschlossenen Heizungskreislaufs benötigen Puffer keinen besonderen Korrosionsschutz. Sie sind oft aus Baustahl gefertigt und im Aufbau einfach konstruiert.

Für die Trinkwarmwasserbereitung kann man den Pufferspeicher mit einem Warmwasserspeicher kombinieren. Eine andere Möglichkeit der Trinkwassererwärmung bieten außerhalb des Tankkörpers installierte Frischwasserstationen. Sie liefern warmes Wasser immer dann, wenn es gebraucht wird. Dazu heizt Heizungswasser aus dem Puffertank durch einen Wärmetauscher fließendes Trinkwasser auf die gewünschte Temperatur auf. Vorteil: Mit dieser Technik müssen im Speicher nicht große Mengen warmen Trinkwassers bevorratet werden.

Kombispeicher

Kombispeicher vereinen einen Trinkwarmwasser- mit einem Pufferspeicher. Sie können auf unterschiedliche Weise das Trinkwasser erwärmen. Eine Möglichkeit ist ein im Inneren platzierter kleinerer Speicher für Trinkwasser. Solche Wärmespeicher für die Solarthermie nennt die Fachwelt Tank-inTank-System. Die zweite Möglichkeit besteht darin, das Trinkwarmwasser über einen Wärmetauscher in Inneren des Kombispeichers zu erwärmen. Typischerweise sind das Edelstahwellrohr-Wärmetauscher, die eine große Oberfläche bieten und von unten bis nach oben im Speicher reichen. Dadurch können sie das kalte Trinkwasser effektiv unter Ausnutzung des waremn Speicherwassers erwärmen. Für das Laden mit Solarwärme enthalten auch Solarkombispeicher einen Solarwärmetauscher.

Vor- und Nachteile der Wärmespeicher-Typen für Solarthermie

Anstelle großer Warmwasservolumina, die energieaufwändig auf der richtigen Temperatur gehalten werden müssen, decken Frischwasserstationen mit einem kleineren Volumen den Bedarf an Warmwasser. Weil sie das Frischwasser beim Zapfen im Direktdurchlauf auf eine konstant hohe Nutztemperatur von etwa 60 Grad Celsius erwärmen können, bieten Frischwasserstationen zudem einen Schutz vor Legionellen. Für die Vermehrung von Legionellen sind Wassertemperaturen von 25 bis 45 Grad Celsius optimal. Die Frischwasserstation bevorratet kein warmes Wasser, so dass hier die Vermehrung kaum möglich ist.

Bei Kombispeichern mit Edelstahl-Wellrohrwärmetauscher befindet sich auch in den zeiten, in denen die Nutzer:innen kein warmes Wasser zapfen, das warme Trinkwasser in Inneren des Wellrohrwärmetauschers. Das heißt, hier kann eine Legionellenvermehrung stattfinden. da das Volumen aber gering ist und bei jeden etwas längerem Zapfvorgang ein vollständiger Austausch des Wassers stattfindet, ist auch bei diesen Kombispeichern nicht mit Legionellenbesiedlung zu rechnen.

Wenn größere Brauchwassermengen wie im inneren Tank bei Tank-in-Tank-Speichern ständig auf Temperatur gehalten werden, besteht aber die Gefahr der Vermehrung von Legionellen. Daher muss man hier besonderes Augenmerk auf die Leginellenprävention und regelmässige thermische Desinfektion richten. Tank-in-Tank-Systeme haben aber die Vorzüge, dass schwankende Volumenströme sich nicht auf die Warmwassertemperatur auswirken, dass sie hohe Entnahmeleistungen erlauben und keine aufwändige Regelung benötigen.

Schichtenspeicher für die optimale Temperaturschichtung

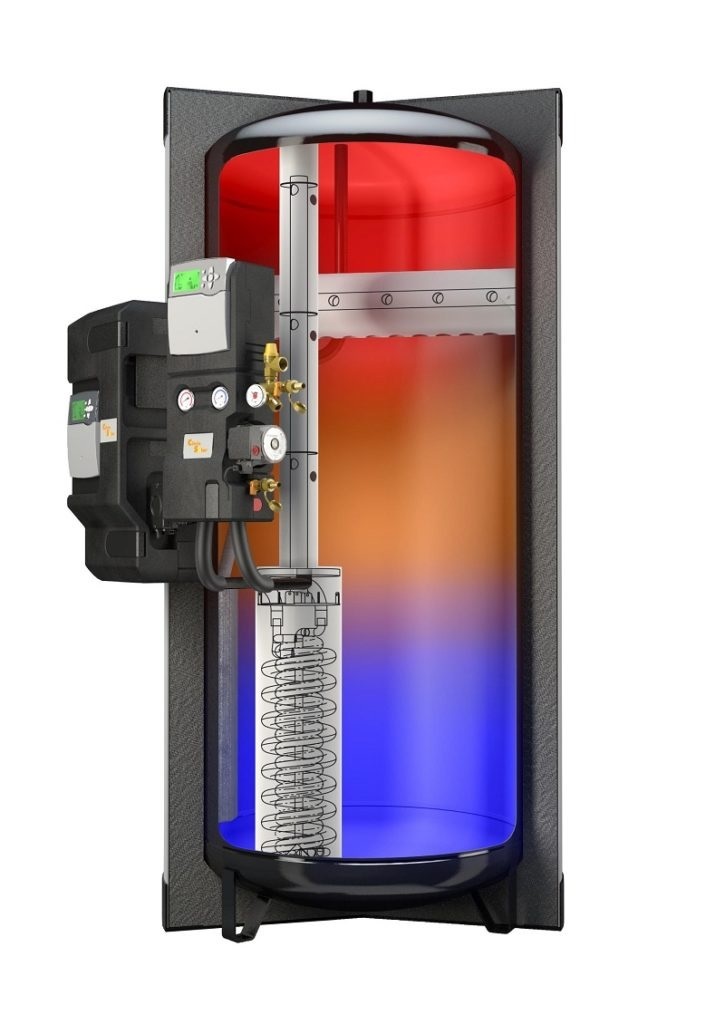

Als Schichtenspeicher schließlich bezeichnet man Behälter, in die sich Wärme über spezielle Ladeeinrichtungen entsprechend der Temperatur einbringen und herausholen lässt. Jeder Wärmespeicher weist eine Temperaturschichtung auf, da warmes Wasser leichter ist als kaltes und daher nach oben steigt. Diesen Effekt macht sich Heiztechnik zu Nutze, um die unterschiedlichen Temperaturen möglichst effizient einzusetzen. Moderne Heizungen wie Wärmepumpen, aber auch Brennwertgeräte sind besonders effizient, wenn sie keine zu großen Vorlauftemperaturen bereitstellen müssen. Daher nutzt ein Schichtenspeicher die moderaten Temperaturen im mittleren Speicherbereich für die Fußbodenheizung. Unten sollte der Wärmespeicher immer genug kühles Wasser bereithalten, damit die Solarthermie-Anlage bei Sonnenschein auch ihre Solarwärme einspeisen kann. Zudem sind Solarkollektoren am effizientesten, wenn sie niedirge Temperaturen bereitstellen.

Wenn die Sonne kräftig scheint, können Kollekotren aber problemlos hohe Temperaturen erzeugen. Um diese hohen Temperaturen effektiv nutzen zu können, sollten sie im oberen Speicherteil eingebracht werden können. Andererseits würde es beispielsweise bei Niedertemperaturheizungen keinen Sinn machen, heißes Wasser aus dem Speicherkopf zu entnehmen, um es dann abzukühlen. Deshalb sollte auch die Entnahme der gespeicherten Wärme je nach Temperaturanforderung möglich sein. Das Spektrum an Schichtenlader bietet eine Vielfalt an konstruktiven Lösungen. Es reicht von Doppelwandleitwerken über Leitrohre bis zu Schichtlanzen. Sowohl Warmwasser- wie Puffer oder Kombispeicher können als Schichten-Solarspeicher ausgeführt sein.

Forschungen des Instituts für Solartechnik SPF in Rapperswil in der Schweiz haben ergeben, dass viele Kombispeicher für Wärmepumpen nicht geeignet sind. Wärmepumpen arbeiten mit einem großen Volumenstrom und wenn dieser ungebremst in den Speicher strömt, wird jede Temperaturschichtung zerstört. So sollte mna bei der Kombination aus Solarthemrie nund Wärmepumpe besonders auf einen Wärmespeicher mit gutem Schichtverhalten achten.

Bei Solarthermiespeicher auf die Dämmung achten

So unterschiedlich sie auch sind, eines gilt für sämtliche Wärmespeicher: Sie sollten ausreichend gedämmt sein. Die auf dem Markt angebotenen Speicher lassen sich vor allem in ihrer Dämmqualität unterscheiden. Gute Speicher sind auf ihrer gesamten Oberfläche eng anliegend und lückenlos mit einer mindestens acht Zentimeter dicken Hart- oder zehn Zentimeter starken Weichschaumisolierung versehen. Ein paar Zentimeter mehr Dämmung lohnen sich, schließlich geht dann weniger Wärme verloren. Inzwischen setzen Speicherhersteller auch Vliesdämmstoffe ein. Anhand des EU-Energieeffizienzlabels kann man unterschieden, ob ein Wärmespeicher gut oder schlecht gedämmt ist. Das Label A erreichen nur besonders gut gedämmte Modelle, die zum Beispiel mit Vakuumplatten gedämmt sind. Die Klassen B und C sollten gute Speicher aber mindestens erreichen.

Wie hoch die Wärmeverluste sein können, haben Wissenschaftler des Instituts für Thermodynamik und Wärmetechnik an der Universität Stuttgart an solaren Kombianlagen untersucht. Unter ungünstigen Bedingungen kann eine sehr schlechte Dämmung des Wärmetanks dazu führen, dass seine Verluste die solaren Energiegewinne übersteigen. In einem solchen Fall hätte die solare Kombianlage nicht zur Energieeinsparung beigetragen, sondern das Gegenteil bewirkt.

Ein guter Wärmespeicher bringt wenig, wenn die Wärme über die Anschlüsse und Leitungen verloren geht. Nicht nur der Speicher sollte gut gedämmt sein, auch die Anschlussflansche und Zuleitungen dürfen nicht vergessen werden. Jedes für einen Rohranschluss oder für einen Temperatursensor in die Wärmedämmung gebohrte Loch verursacht eine Kältebrücke, über die wertvolle Energie ungenutzt den Speicher verlässt. Experten raten deshalb zu Speicherkonstruktionen, bei denen die über die Speicherhöhe verteilten Heizungs- und Warmwasserleitungen innerhalb der Dämmung zu einer einzigen Anschlussstelle verlaufen.

Aber allein das Dämmen der Anschlüsse reicht nicht. Da warmes Wasser nach oben steigt, kann es dazu kommen, dass das Speicherwasser in den Rohrleitungen nach oben steigt und der Speicher auskühlt (Einrohrzirkulation). Im Solarkreis sorgen in der Regel Schwerkraftbremsen dafür, dass beim Stillstand der Solaranlage keine Zirkulation stattfinden kann. Andere Anschlüsse wie der Heizkreis oder die Trinkwarmwasserversorgung sollten immer als Siphon ausgeführt sein. Das heißt, dass sie aus dem Speicher zunächst nach unten führen und erst danach wieder nach oben. Das verhindert die Einrohrzirkulation effektiv.

Solarthermiespeicher richtig beladen

Immer wenn eine Solarthermie-Anlage den Wärmespeicher zusammen mit einem anderen Wärmeerzueger lädt, sollten sich die beiden dabei nicht in die Quere kommen. Hält der Kessel die Speichermitte ständig auf Temperatur, verliert der Wärmetank nicht nur mehr Energie, sondern die Solaranlage bekommt ihre Wärme nicht mehr los. Nach Erkenntnissen des Instituts für Solartechnik SPF legt der Kessel in vielen Anlagen nach dem Anfahren erst einmal mit voller Leistung los. Mit dem Überschuss, den die Raumheizung nicht abnimmt, belädt er den mittleren Speicherbereich. Erst wenn dieser voll beladen ist und seine Rücklauftemperatur infolgedessen zu steigen beginnt, mindert der Kessel automatisch seine Leistung.

Besser wäre es, die Kesselleistung gleich zu Beginn zu reduzieren und den mittleren Speicherbereich erst dann zu beladen, wenn der Kessel selbst noch bei seiner kleinsten Leistungsstufe zu viel Wärme liefert. Das lässt sich bei den bekannten hydraulischen Schaltungen allerdings nur erreichen, wenn die Kesselregelung einer Temperaturmessung im Speicher folgt.

Solarthermie-Wärmespeicher: Weitere Entwicklungen

Inzwischen bieten Speicherhersteller große Wärmetanks an, die sich im Erdboden vergraben lassen. Mit solchen Solarspeichern lässt sich die Solarwärme saisonal speichern. Das heißt, dass man die Überschüsse im Sommer bis weit in den Winter nutzen kann. Auf diesem Prinzip basieren Sonnenhäuser, die bis zu 100 Prozent mit Solarwärme beheizt werden können.

So liefert Mall Stahlbetonbehälter mit Volumen zwischen 2.000 und 10.700 Litern. Zwischen der Innenauskleidung aus Edelstahl und dem Stahlbetonspeicher sorgt aus Recyclingglas hergestelltes Blähglasgranulat als Dämmung dafür, dass der Wärmetank so wenig Energie wie möglich verliert. Altmayer stellt mit Hartschaum aus Polyurethan gedämmte, 5.000 Liter große Pufferspeicher her, um ausreichend Sonnenenergie zum Heizen zu speichern. Die unterirdischen Druckspeicher von Dehoust gibt es in Größen zwischen 3.000 und 14.000 Liter. Ihre Wärmedämmung besteht aus Polyurethanschaum und glasfaserverstärktem Kunststoff.

Die Speicher werden aber nicht nur größer. Manche Hersteller stecken den Brenner gleich mit in die Speicher. Solvis hat damit schon vor Jahren den Anfang gemacht. Ihren Kombispeicher Solvismax gibt es mit integrierten Brennwert- und Wärmepumpenmodulen. Sie sparen Platz im Heizungskeller und verringern den Montageaufwand. Ein weiterer Vorteil: Weil der Brenner im Speicher steckt, muss keine Pumpe die erzeugte Wärme in den Speicher transportieren. Noch besser: Wärmeverluste der Brennereinheiten kommen dem System zugute anstatt in der Umgebung nutzlos zu verpuffen.

So führt Solarfocus die Rauchgase beim Octoplus beispielsweise über zwei eingebaute Wärmetauscherrohre durch den Speicher. Auch Ökofen bringt Pelletsbrenner, Schichtspeicher und Heizungshydraulik beim Pellematic Smart in einem Gerät unter.

Aktualisiert am 10.2.2025

Diesen Beitrag hat das Redaktionsteam des Solarthermie-Jahrbuchs verfasst.